Recherche

Status Quo: Leseförderung und Lesekompetenz

Eine Betrachtung aktueller Studien zum Thema Leseförderung und Lesekompetenz lässt einen Negativtrend im Vergleich zu vergangenen Jahren in Deutschland erkennen. Die Ergebnisse der PISA-Studien zeigen, dass deutsche Schüler:innen im internationalen Vergleich bei den schulischen Leistungen häufig im Mittelfeld liegen (OECD, 2023). Im internationalen Leistungsvergleich wurde bei deutschen Schüler:innen im Jahr 2022 das bisher schlechteste Ergebnis erzielt (OECD, 2023). Die Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, dass die Leistungen der Jugendlichen in Deutschland in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften im Vergleich zu 2018 deutlich gesunken sind (OECD, 2023).

Gleichzeitig zeigt die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) aus dem Jahr 2023, dass jedes vierte Kind nach der vierten Klasse nicht mehr sinnentnehmend lesen kann (McElvany et al., 2023). In der Untersuchung wurde festgestellt, dass 25 Prozent der Kinder in der untersuchten Altersgruppe das für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit erforderliche Mindestniveau beim Textverständnis nicht erreichen (McElvany et al., 2023). Die Zahl der Grundschulkinder mit Schwächen beim Leseverständnis hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren damit deutlich erhöht (McElvany et al., 2023). Dies wirft die Frage auf, welche Faktoren für diese Leistungseinbußen verantwortlich sind.

Ursachenforschung

Eine einfache Antwort auf die Frage, was die Ursachen für die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Lesekompetenz und Leseförderung in Deutschland sind, lässt sich natürlich nicht geben. Es gibt jedoch eine Reihe von Einflussfaktoren, die bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Ausschlaggebend für die Lesekompetenz eines Kindes sind unter anderem das Bildungs- und Einkommensniveau der Eltern, das Bildungssystem, in dem das Kind aufwächst, veränderte Mediengewohnheiten, mögliche Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede, Auswirkungen der Corona-Pandemie, sowie die Lesemotivation, insbesondere auch die Vorlesemotivation der Eltern. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass in Deutschland jedem dritten Kind zwischen 1 und 8 Jahren zu Hause selten oder gar nicht vorgelesen wird (Stiftung Lesen, 2024). Dabei ist empirisch bewiesen, dass Kinder, „denen regelmäßig vorgelesen wird, besser für die Kita, die Schule und den Alltag gewappnet sind” (Stiftung Lesen, o. A. a). Viele Eltern wissen zwar, wie wichtig das Vorlesen für die Entwicklung ihrer Kinder ist, setzen dieses Wissen aber nicht im Alltag um. Als Gründe werden oft genannt: keine Zeit, fehlendes Wissen oder falsche Vorstellungen (Stiftung Lesen, 2024).

Auch die Bildungsvoraussetzungen der Eltern haben einen Einfluss darauf, wie häufig Kindern vorgelesen wird (Stiftung Lesen, 2023). Denn mehr als die Hälfte der Eltern mit formal niedriger Bildung liest selten oder nie vor - die Kinder sind damit oft schon vor der Einschulung benachteiligt (Stiftung Lesen, 2023). Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, als Erwachsene selbst vorzulesen (Stiftung Lesen, o. A. b). Durch die verstärkte Zuwanderung nimmt auch der Anteil der Fremdsprachen in Kindergärten und Schulen deutlich zu, so dass auch die Mehrsprachigkeit in Deutschland zunimmt (Huber, 2023). Der Vorlesemonitor 2023 zeigt, dass Kinder, denen vorgelesen wird, bessere Startchancen in der Schule haben, da sie früh einen Wortschatz aufbauen, dadurch leichter lesen lernen und einfühlsamer sind (Stiftung Lesen, 2023). Dr. Rainer Esser von der Zeit Verlagsgruppe bekräftigt „Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben bessere Zukunftschancen. Sie lernen leichter, haben bessere Schulnoten und vor allem mehr Spaß am Lesen.” (Esser, o. A.).

Die verschiedenen Einflussfaktoren zeigen, dass die Gründe für die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Lesekompetenz und Leseförderung vielfältig und miteinander verknüpft sind. Die Ursachenforschung zeigt die Bedeutung des elterlichen Vorlesens für die Kinder auf und weist auf Defizite in diesem Bereich hin, die bei der weiteren Projektarbeit berücksichtigt wurden.

Internationale Forschung

An der Universität Stavanger wird bereits eine umfassende Leseforschung betrieben, welche die Veränderungen der Lesepraxis durch die Digitalisierung auf den Gebieten Lesen, Schreiben und Publizieren untersucht. Die Beantwortung der Frage, ob Lesen auf Papier oder am Bildschirm besser sei, erweist sich als schwierig, da es hierzu keine allgemeingültige Antwort gibt. Untersuchungen legen jedoch nahe, dass Papier auch weiterhin das präferierte Medium für das Lesen längerer Texte bleiben wird, insbesondere bei tiefgründigem Textverständnis und Merkfähigkeit. Eine Metaanalyse von 54 Studien mit insgesamt über 170.000 Teilnehmenden belegt, dass das Verständnis langer Informationstexte beim Lesen auf Papier besser ist als beim Lesen auf dem Bildschirm, insbesondere unter Zeitdruck (Klippen/Kucirkova/Bus, 2021). Bei narrativen Texten wurden hingegen keine Unterschiede festgestellt (Klippen/Kucirkova/Bus, 2021).

Die Frage, wie Kinder heutzutage Lesen lernen sollten, ist von zentraler Bedeutung. Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen stellt ein zentrales Forschungsinteresse von Leseforscher:innen dar, wie dies beispielsweise bei den Mitgliedern der europäischen Forschungsinitiative ‘Evolution of Reading in the Age of Digitisation’ (E-READ) der Fall ist. In der sogenannten Stavanger-Erklärung, die von über 130 Wissenschaftler:innen unterzeichnet wurde, werden die Ergebnisse ihrer Studien zusammengefasst. Darin empfehlen Forscher:innen unter anderem, dass es „einer systematischen und sorgfältigen empirischen Erforschung der Bedingungen [bedarf], die Lernen und Verständnis beim Lesen gedruckter Texte oder in digitalen Umgebungen fördern oder behindern” (FAZ, 2019). Die Forscher:innen halten fest, dass es geeignete Maßnahmen braucht, um „bessere Leitlinien für die Einführung digitaler Technologien zu entwickeln, vor allem im Bildungsbereich, aber auch ganz allgemein im Bereich der Medien” (FAZ, 2019).

Metaanalysen belegen, dass das gemeinsame Lesen von Büchern mit spezifischen Lesetechniken, wie beispielsweise dem Dialogischen Lesen, eine entscheidende Fördermaßnahme für die Alphabetisierung von Kindern darstellt (Noble et al., 2019).

Vorteile des Vorlesens

Wie wichtig das frühe Vorlesen für Kinder ist, wurde in der Ursachenforschung deutlich. Welche Vorteile das elterliche Vorlesen für Kinder hat, soll anhand der ‘10 Gründe fürs Vorlesen’ der Stiftung Lesen verdeutlicht werden (Stiftung Lesen, o. A. a). Vorlesen…

- …schafft Nähe

- …vergrößert den Wortschatz

- …macht erfinderisch

- …steigert das Mitgefühl

- …festigt den Gerechtigkeitssinn

- …macht klug

- …fördert die Konzentration

- …erleichtert das Lesenlernen

- …macht Lust auf Lesenlernen

- …macht fit für die Schule

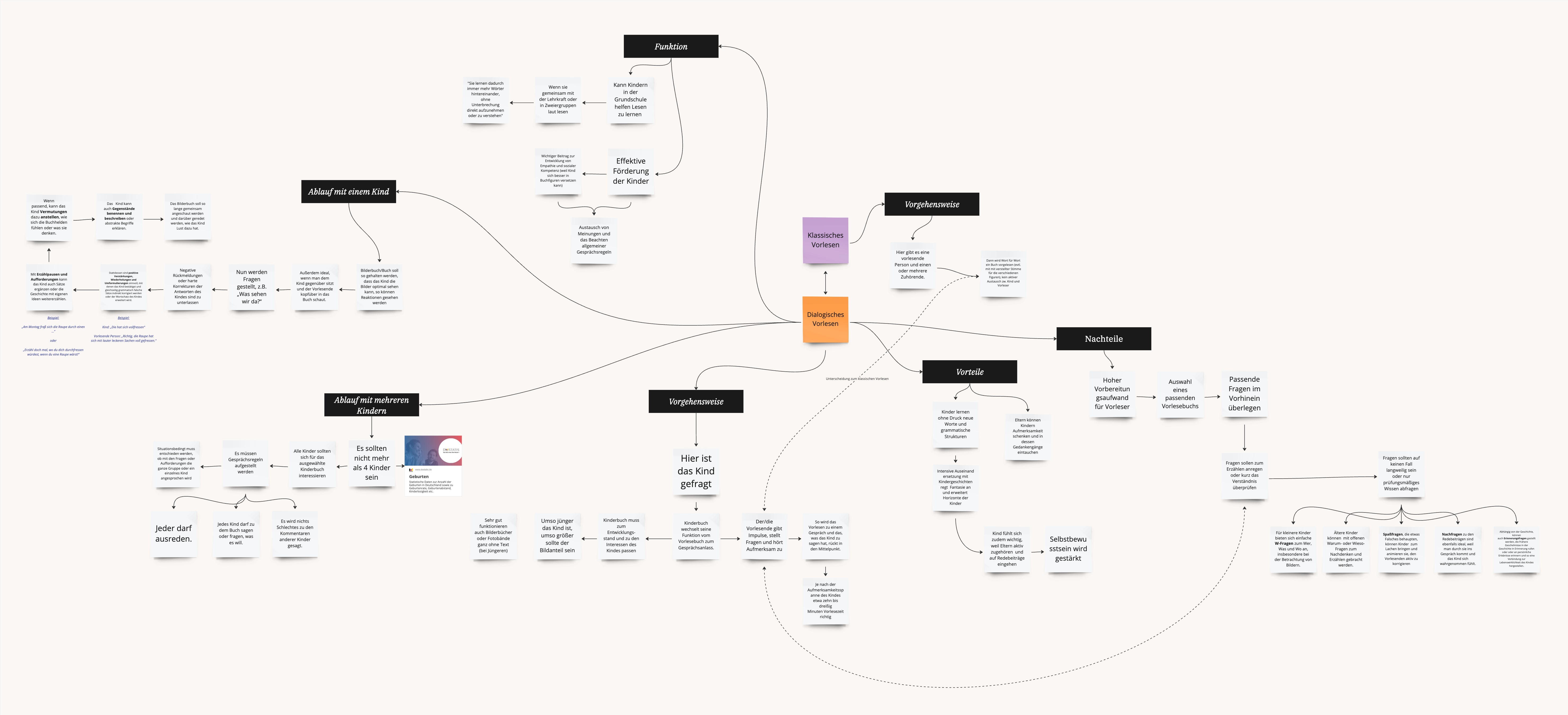

Dialogisches Vorlesen

In der qualitativen Recherche zu den verschiedenen Themengebieten der Leseförderung wurde der Fokus auf das Dialogische Vorlesen gerichtet, eine interaktive Methode des Vorlesens, bei der das Kind aktiv in die Geschichte einbezogen wird. Im Rahmen dieser Methode wird nicht nur der Text selbst vorgetragen, sondern auch eine Interaktion mit dem Kind initiiert, die darauf abzielt, dessen Verständnis des Inhalts zu fördern. Dazu gehört, dass das Kind dazu angeregt wird, Fragen zu stellen, eigene Gedanken zu äußern und die Geschichte weiterzuentwickeln. Diese Methode ist besonders geeignet, um die Sprach- und Lesekompetenz des Kindes zu fördern, dessen Verständnis und Freude am Lesen zu entwickeln und somit eine optimale Vorbereitung auf die Schule zu gewährleisten.

Vorgehensweise

Gemäß Kraus (2005) eignen sich alle Kinderbücher für den dialogischen Leseprozess, auch Fotoalben, Bildkalender oder beispielsweise ein Tieratlas. Da sich die Auswahl des Buches an den Interessen des Kindes orientieren sollte, können kaum allgemeine Kriterien für geeignete Bücher genannt werden. Der Ablauf des dialogischen Lesens durch Eltern gestaltet sich wie folgt:

- Buchauswahl: Es wird ein Buch ausgewählt, dass zum Alter und den Interessen des Kindes passt.

- Vorlesen und Pausen machen: Es soll langsam vorgelesen werden regelmäßig innegehalten werden, um über den Text zu sprechen und Fragen zu stellen.

- Fragen und Gespräche: Es sollen offene Fragen gestellt werden und das Kind ermutigt werden, seine Gedanken und Gefühle auszudrücken.

- Wiederholungen: Wiederholungen helfen dem Kind, den Inhalt besser zu verstehen und neue Details zu entdecken.

- Positive Rückmeldungen: Dem Kind sollen positive Rückmeldungen für seine Beiträge gegeben werden, um das Selbstvertrauen zu stärken und die Beteiligung zu fördern.

Beispielfragen während des dialogischen Vorlesen:

- Vorleser: “Der kleine Hase lief durch den Wald und suchte seine Freunde. Was glaubst du, wen er als erstes trifft?”

- Kind: “Vielleicht den Fuchs.”

- Vorleser: “Das könnte sein! Warum denkst du, dass er den Fuchs trifft?”

- Kind: “Weil der Fuchs oft im Wald ist.”

- Vorleser: “Genau, der Fuchs lebt im Wald. Was glaubst du, wird der Hase den Fuchs fragen?”

Empirische Evidenz

Kinder sollten, bevor sie in die Schule kommen eine phonolgische Bewusstheit aufgebaut haben, also Buchstaben Laute zuordnen können. Kinder können so beispielsweise erkennen, dass sich ein ‚Ü’ anders anhört als ein ‚I’. Die Wirksamkeit des dialogischen Lesens als Förderansatz wird in zahlreichen Untersuchungen belegt, wobei sich die meisten dieser Untersuchungen auf den englischen Sprachraum beziehen (Trägerkonsortium BiSS-Transfer, 2024). Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder, die im Rahmen des dialogischen Lesens gefördert wurden, einen sprachlichen Rückstand innerhalb eines kurzen Zeitraums (sechs Wochen) aufholen konnten. Des Weiteren konnten positive Effekte hinsichtlich einer Erweiterung des Wortschatzes sowie des Verständnisses grammatischer Strukturen festgestellt werden, sodass die phonologische Bewusstheit aufgebaut werden kann (Trägerkonsortium BiSS-Transfer, 2024).

Das dialogische Vorlesen basiert auf der konsequenten Anwendung einfacher Sprachlehrstrategien, wie sie auch im Rahmen der natürlichen Eltern-Kind-Interaktion beobachtbar sind (Ennemoser/Krajewski, 2020). Als Plattform für die Umsetzung sprachförderlicher Dialoge wird die klassische Vorlesesituation gewählt, die hierfür ideale Möglichkeiten bietet (Ennemoser/Krajewski, 2020). Im Zuge des kommunikativen Austauschs über möglichst interessante Inhalte erhalten Kinder die Gelegenheit, eher beiläufig neue Wörter zu erlernen und aus dem ‚wohlgeformten’ Input intuitiv sprachliche Regelmäßigkeiten abzuleiten (Ennemoser/Krajewski, 2020).

Darüber bietet sich die Methode des dialogischen Vorlesens gerade auch bei Vorschüler:innen mit mangelnden Sprachkenntnissen an, da diese von einer Förderung dialogischen Lesens mehr profitieren, als von einer konventionellen Förderung (Ennemoser et al., 2013). Darüberhinaus gibt es kurzfristige Fördereffekte des dialogischen Vorlesens auf die Entwicklung der Sprachkompetenz (Ennemoser & Hartung 2017; Ennemoser et al., 2015). Zu den Vorteilen des dialogischen Vorlesens zählen:

- Aufbau des Sprachvermögens

- Verbesserung der Sprachflüssigkeit

- Schulung der Aufmerksamkeit

- Kognitive Entwicklung

- Zuhören lernen

- Selbstbewusstsein wird gestärkt

Darüber hinaus existieren sprachförderliche Interaktionsmerkmale im Sinne des dialogischen Lesens, die anschließend mit ihrer jeweiligen Funktion vorgestellt werden (Ennemoser et al., 2013).

- Anregung der Sprachproduktion: Maßnahme/Technik: W-Fragen, offene Fragen, Nachfragen zu Äußerungen des Kindes, Sätze vervollständigen lassen

- Modellierung sprachlicher Äußerungen: Maßnahme/Technik: Korrektive Wiederholung der Äußerungen des Kindes/Wiederholung eigener Äußerungen, Erweiterung und Umformulierung, Unterstützung

- Verstärkung/Motivation: Maßnahme/Technik: Lob und Verstärkung, Orientierung an Interessen und Erfahrungen des Kindes, Spaß haben

Interview mit Fachleuten

Die Durchführung von Interviews mit Fachleuten ermöglichte es uns, unsere Rechercheergebnisse zu evaluieren und zu erweitern. Zu diesem Zweck führten wir ein Interview mit einer Rektorin zweier Grundschulen und konnten durch Gespräche mit zwei Angestellten des BöV neue Erkenntnisse gewinnen.

Christa Röther ist Schulleiterin der Helmut-Kromik-Grundschule Stockheim und der Grundschule Neipperg. Mit ihrer 23-jährigen Erfahrung als Lehrerin und Rektorin konnte sie wichtige Erfahrungen teilen, die zu neuen Erkenntnissen führten.

Frau Röther gab wichtige Einblicke, welche schriftsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten Kinder idealerweise bis zum Schuleintritt entwickelt haben sollten und welche Methoden und Aktivitäten als besonders effektiv gelten, um Kinder auf den Schuleintritt vorzubereiten. Hier konnte herausgearbeitet werden, dass vor allem das Vorlesen, Erzählen, Zuhören, aber auch Spiele wie Brettspiele, kreatives Gestalten, Malen und auch handwerkliche Fähigkeiten besonders wirksam sind und den Kindern ermöglicht werden sollten. Kinder sollten bei Schuleintritt Interesse und Neugier an Schrift haben, Laute hören, zuhören können, sich konzentrieren können, Wörter in Silben sprechen, reimen, Buchstabenraum/-stellung erkennen und Unterschiede benennen können.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass das Vorlesen, insbesondere das dialogische Vorlesen, die beste Voraussetzung für das Lesenlernen in der Schule ist und nicht früh genug damit begonnen werden kann.

Im Rahmen des Workshops mit dem BöV in Frankfurt am Main wurden auch Gespräche mit Kaspar Pflaum, Projektleitung Leseförderung und Lothar Sand, Referent Profilierung und PR geführt. Hierbei konnte insbesondere die Bedeutung der Leseförderung für den Buchmarkt sowie die Auswirkungen einer mangelnden Lesekompetenz auf die Gesellschaft herausgestellt werden.

Feedback aus Roundtable

Im Rahmen der Zwischenpräsentation wurde der Fortschritt des Projekts präsentiert. Hierfür wurden die Angestellten des BöV zu einer Roundtable-Veranstaltung eingeladen, bei der zwei der entwickelten Zukunftsszenarien präsentiert wurden. Im Anschluss wurden die beiden Konzepte ‘Synergie aus analoger und digitaler Lernerfahrung’ sowie ‘Lesekompetenz bei Kleinkindern fördern’ in einer Diskussion anhand gezielter Fragen weiter vertieft.

Die Diskussion ermöglichte die Gewinnung wesentlicher Erkenntnisse, die für die weitere Ausarbeitung des Projekts von Nutzen waren und die weitere Ausrichtung des Projekts bestimmten. Das Feedback führte zu einer Fokussierung der weiteren Ausarbeitung auf das Konzept der ‘Förderung der Lesekompetenz bei Kleinkindern’.