01 – Historie & Gesetzte des Gesundheitssystems

Wie funktioniert das deutsche Gesundheitssystem?

Das deutschen Gesundheitssystem und gesetzlichen Reglungen

Zusammenfassend kann man sagen:

Das deutsche Gesundheitssystem gewährleistet die Versorgung der Bevölkerung. Es besteht eine allgemeine Krankenversicherungspflicht, die durch die gesetzliche Krankenversicherung umgesetzt wird. Die Beiträge teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Selbstständige, Freiberufler und Arbeitnehmer mit hohem Einkommen können sich in einer privaten Krankenversicherung absichern.

Ein Schlüsselprinzip des deutschen Gesundheitssystems ist das Solidaritätsprinzip. Dies bedeutet, dass gesunde und gutverdienende Versicherte in die Gesundheitskosten für Kranke und Bedürftige einzahlen. Gesetzliche Grundlagen dafür sind das Sozialgesetzbuch (SGB), das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Arzneimittelgesetz (AMG) und weitere. Die medizinische Versorgung erfolgt durch Ärzte, Kliniken und Apotheken und anderen Gesundheitsdienstleistern. Arzneimittel werden von Apotheken abgegeben. Der Preis und die Erstattung von Medikamenten sind streng reguliert, um die Kosten im Griff zu behalten.

Prävention und Gesundheitsförderung sind ebenfalls ein wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung, ebenso Qualitätskontrolle durch Institutionen, wie den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) oder durch die Gesetzgebung (z.B. Medizinproduktegesetz). Das System ist qualitativ hochwertig, aber kostenintensiv, was zu anhaltenden Debatten über Reformen und Kosteneffizienz führt.

Die Krankenversicherung und die Barmer

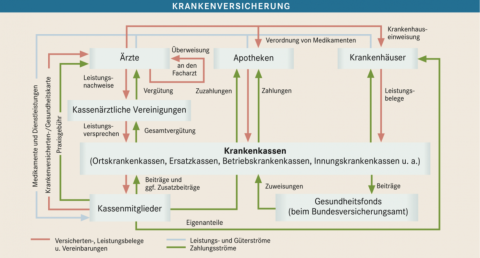

Die allgemeine Krankenversicherungspflicht wird über die bestehenden Krankenkassen in Deutschland umgesetzt. Der Auftrag als Körperschaft des öffentlichen Rechts liegt dabei in der solidarischen Absicherung finanzieller Krankheitsrisiken, indem eine ambulante ärztliche und zahnärztliche Versorgung, Krankenhausbehandlungen und Arzneimittelversorgung gewährleistet werden. Gleichzeitig sind die Krankenkassen auch als Pflegeversicherung für ihre Mitglieder zuständig, bei welcher Pflegeleistungen wie Pflegegeld oder Pflegesachleistungen beantragt werden können.

Die Geschichte der deutschen Krankenversicherung

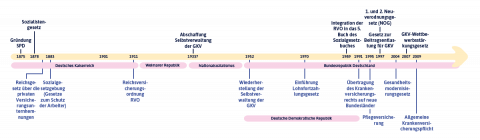

Die Geschichte der Krankenversicherung beginnt mit der Einführung unter Otto von Bismarck im Jahr 1883 als „Gesetz betreffend der Krankenversicherung der Arbeiter“. Dieses Gesetz galt allen Arbeitnehmenden unter einem Jahreseinkommen von 2000 Reichsmark (Industriearbeiter, Handwerks- oder Gewerbearbeitende), welche ab da krankenversicherungspflichtig waren. Getragen wurde die Versicherung zu zwei Dritteln durch die Arbeitgebenden und zu einem Drittel durch die Arbeitnehmenden.

In der Weimarer Republik wurde die Gesundheitssicherung zur Staatsaufgabe und in der Abteilung für Volksgesundheit organisiert. Vorher wurden die Gesetze unter Theobald von Bethmann Hollweg (5.Reichskanzler) in einer Rechtsvorschrift in einer Ordnung zusammengefasst und 1914 in Kraft gesetzt. Diese Ordnung erweiterte die Versicherungspflicht auf alle Arbeitnehmenden, die bisher keine Krankenversicherung besaßen z.B. Arbeitende aus Land- und Forstwirtschaft, Dienstboten und Wanderarbeitende). Die Wirtschaftskrise von 1929 zwang die Regierung zu Notmaßnahmen. Auch die Selbstbeteiligung wurde erhöht.

Während der Zeit des Nationalsozialismus erhielten die Krankenversicherungen einen staatlich anerkannten Leiter zugewiesen, der aus den Strukturen der NSDAP Partei stammte (Gleichschaltung). Die gleichgeschaltete Krankenversicherung folge den NS-Vorgaben und förderte „biologisch wertvolle“ Teile der Bevölkerung und vernachlässigte bis zum Hungertod Alte und chronisch Kranke.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Selbstverwaltung der Krankenkassen in der BRD wieder hergestellt. Es folgten Gesetze zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Verbesserung des Leistungskatalogs und die Ausweitung der Krankenversicherungspflicht für Studierende, Kunstschaffende und Publizierende, Selbstständige in der Landwirtschaft und Behinderte in Einrichtungen.

In der DDR wurde die Leitung des Gesundheitswesen in einer zentralen Trägerschaft organisiert, welche für alle DDR Bürgerinnen und Bürger Informationen über Gesundheit, Prophylaxen und ärztliche Behandlungen kontrollierte und lenkte. Die Finanzierung erfolgte über Pflichtbeiträge der Beschäftigten, Subventionierungen durch Sozialversicherungen und staatliche Zuschüsse. In Polykliniken arbeiteten Ärzt:innen verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach, was die Befundeinholung für die Hausarzt:innen vereinfachte und auch die Wege für Patient:innen verkürzte. Ebenfalls erfolgten Vorsorgeangebote, welche unteranderem als Reihenuntersuchungen z.B. im Betrieb, Kindergarten oder Schule durchgeführt wurden. Diesem Gesundheitssystem folgten hohe Ausgaben, sodass die BRD für die Aufrechterhaltung finanzielle und direkte medizinische Hilfen liefern musste (1990: 500 Mio. DM).

Nach der Wiedervereinigung wurde das Krankenversicherungsrecht auf die neuen Bundesländer übertragen. In 1995 wurde die Pflegeversicherung eingeführt sowie das Gesetz zur Beitragsentlastung für GKV (1997). Für die heutige Ausgestaltung der Krankenversicherung in Deutschland legten das Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2004, das GKV Wettbewerbsstärkungsgesetz von 2007 und das Gesetz zur allgemeinen Krankenversicherungspflicht von 2009 den Grundstein.

Die 2-Klassen-Gesellschaft

Die Zwei-Klassenmedizin in Deutschland bezeichnet das Gesundheitssystem, bei dem der Zugang zur medizinischen Versorgung und die Qualität der Behandlung direkt auf den Versicherungsstatus einer Person bestimmt wird. Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kann sich ein Großteil der Bevölkerung die private Krankenversicherung (PKV) nicht leisten. Durch die PKV kommt man oft schneller an Termine, erhält einfacher Zugang zu Spezialbehandlungen und Einzelzimmern im Krankenhaus. Diese Diskrepanz führt zu einer Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung, bei der privat versicherte Menschen bevorzugt behandelt werden. Kritiker meinen, dass dies zur Spaltung der Gesellschaft führt und gegen das Solidarprinzip verstoße. Gegenargumente dazu besagen, dass die PKV für eine Entlastung des öffentlichen Systems sorge und Innovationen im Gesundheitswesen gefördert würden. Die Diskussion um die sogenannte Zwei-Klassenmedizin ist in Deutschland ein wiederkehrendes Thema und wird oft als Symptom struktureller Probleme im Gesundheitssystem gesehen, die durch demografischen Wandel und steigende Kosten verschärft werden würden.

User Journey – "Wenn ich Krank bin"

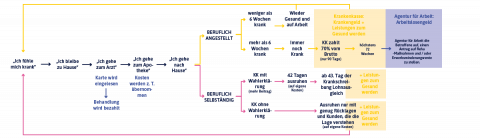

Durch die User Journey haben wir Fragen beantwortet, die uns unklar waren. Hier zeigt sich gut, das Selbständige entweder höheren Beitrag zahlen müssen und durch den späten Lohnausgleich viel Druck besteht gesund zu bleiben.