11 Finale Recherche

KI Ansätze und Methoden

Nach KI-Ansätzen und -Methoden

-

Maschinelles Lernen: Systeme, die aus Erfahrung lernen und sich automatisch verbessern. Beispiele: Neuronale Netze, Entscheidungsbäume, Support-Vector-Maschinen.

-

Deep Learning: Teilgebiet des maschinellen Lernens mit mehrschichtigen neuronalen Netzen. Beispiele: CNNs für Bilderkennung, RNNs für Sprachverarbeitung.

-

Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): Interaktion zwischen Computern und menschlicher Sprache. Beispiele: Virtuelle Assistenten, automatische Übersetzer.

-

Expertensysteme: Programme, die das Urteilsvermögen eines menschlichen Experten nachahmen. Beispiele: Medizinische Diagnosesysteme, technische Unterstützungssysteme.

Je nach Grad der Intelligenz

-

Reaktive Maschinen: Kein Gedächtnis, reagieren nur auf spezifische Stimuli. Beispiel: IBM’s Schachcomputer Deep Blue.

-

Begrenzte Speicherkapazität: Nutzen vergangene Erfahrungen für begrenzte zukünftige Entscheidungen. Beispiel: Autonome Fahrzeuge, die Navigationsdaten speichern.

-

Theorie des Geistes: Verstehen Gefühle und Gedanken anderer, noch in Entwicklung. Beispiel: Hypothetische emotionale Interaktionsroboter.

-

Selbstwahrnehmung: Haben ein Bewusstsein für sich selbst, hypothetisches Stadium. Beispiel: Hypothetische KI-Wesen mit menschenähnlichem Selbstbewusstsein.

Stufen der Automatisierung in der Bucherstellung

-

Stufe 0 – Keine Automatisierung: Alle Aufgaben werden manuell von Menschen ausgeführt. Der Autor schreibt das Manuskript, der Editor bearbeitet es, und der Übersetzer übersetzt ohne KI-Unterstützung.

-

Stufe 1 – Assistenzsysteme: KI-Tools unterstützen einzelne Aufgaben, aber die Hauptarbeit erfolgt durch Menschen. Beispiel: Rechtschreibprüfung, Stilvorschläge, grundlegende Textanalyse und maschinelle Übersetzungsvorschläge.

-

Stufe 2 – Teilautomatisierung: KI übernimmt mehrere Aufgaben gleichzeitig und unterstützt umfassender, Menschen überwachen und verfeinern. Beispiel: Fortschrittliche Stil- und Inhaltsvorschläge, tiefgehende Textanalyse, Plagiatsprüfung, CAT-Tools.

-

Stufe 3 – Bedingte Automatisierung: KI übernimmt große Teile des Schreibens, Bearbeitens und Übersetzens, erfordert jedoch menschliches Eingreifen in komplexen Situationen. Beispiel: KI erstellt komplette Textentwürfe und Hauptbearbeitungen, menschliche Feinabstimmung notwendig.

-

Stufe 4 – Hohe Automatisierung: KI führt fast alle Aufgaben autonom durch, Menschen überwachen und greifen selten ein. Beispiel: Autoren- und Editor-Rollen sind überwiegend überwachend, Übersetzungen erfolgen fast vollständig autonom.

-

Stufe 5 – Volle Automatisierung: Die gesamte Bucherstellung wird vollständig von KI-Systemen durchgeführt, ohne menschliches Zutun. Beispiel: KI schreibt, bearbeitet, übersetzt und gestaltet Bücher, erstellt kreative Werke und übersetzt sie in mehrere Sprachen.

Rolle der AutorInnen

Mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz werden sich auch die meisten Berufe verändern. In den meisten Fällen werden sie von eher ausführenden zu eher operativen Aufgaben übergehen. Einige Beispiele dafür, wie die verschiedenen Berufe im Jahr 2035 aussehen könnten:

Auch die Rolle der AutorInnen und anderer an der Entstehung von Büchern Beteiligter wird sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Einige der wichtigsten Punkte des Wandels sind:

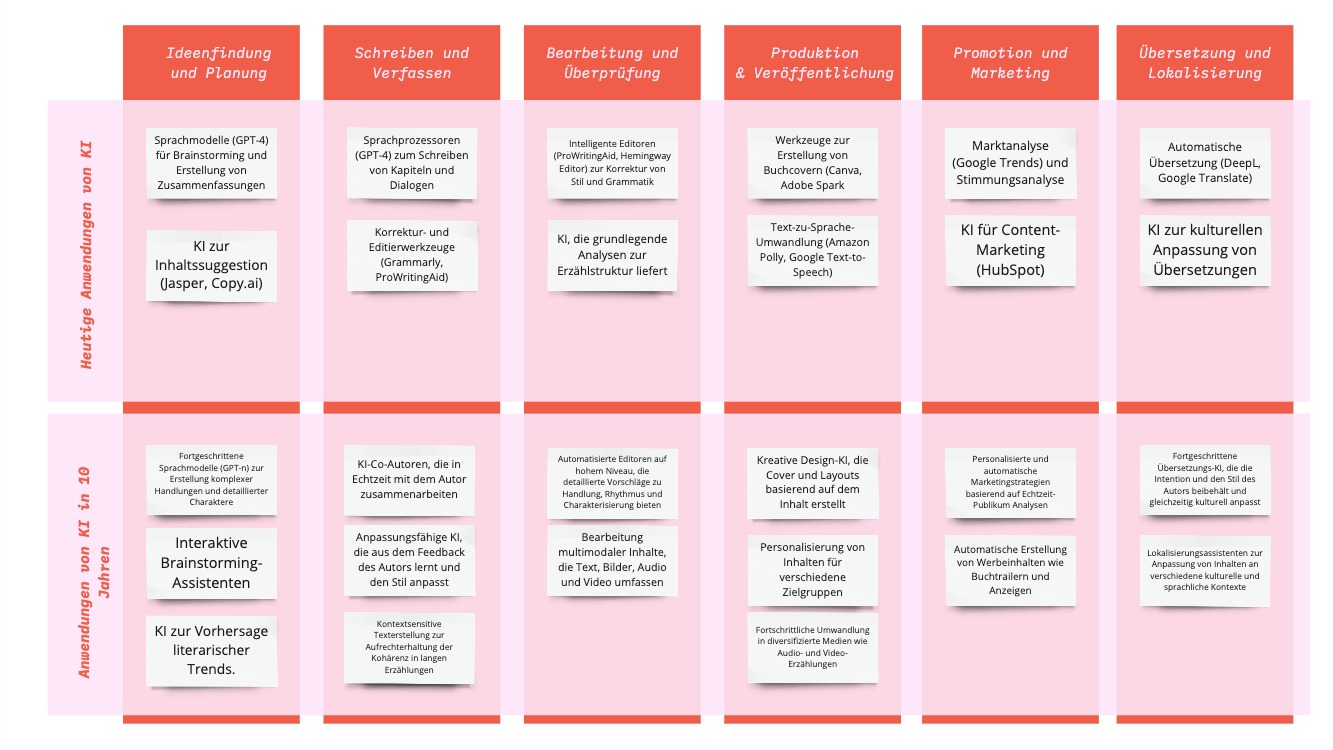

Um die Veränderungen im Alltag von AutorInnen und anderen Beteiligten der Buchproduktion zu verstehen, wird untersucht, welche KI-Technologien heute relevant sind und wie sie sich bis 2035 entwickeln könnten.

Audit vs Blockchain

Um den Einsatz künstlicher Intelligenz in literarischen Veröffentlichungen zu messen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Transparenzberichte: Dokumente, die von den AutorInnenund den Beteiligten unterzeichnet sind und Angaben zu verwendeten KI-Tools, Phasen des Prozesses, den Grad der menschlichen Intervention und Validierungen enthalten.

Textanalyse: KI-basierte Analyse von Texten auf Stilelemente, Authentizität und Originalität durch Vergleiche mit bekannten Werken und Algorithmen zur Erkennung von Stilveränderungen.

Audit-Software: Plug-ins für Schreibwerkzeuge wie Microsoft Word und Google Docs zur Echtzeitüberwachung der KI-Nutzung.

Blockchain: Registrierung von Details in einer Blockchain am Ende jeder Phase des kreativen Prozesses, inklusive verwendeter KI-Werkzeuge und menschlicher Interventionen, mit Zeitstempeln für jede Aktion.

Die besten Optionen sind die Verwendung von Audit-Software und die Blockchain-Datenprotokollierung. Eine Kombination aus beiden bietet maximale Transparenz und Sicherheit: Echtzeitüberwachung durch Audit-Software und Speicherung kritischer Daten auf einer Blockchain zur Gewährleistung von Integrität und Unveränderlichkeit.

Strukturen und Finanzierung

Zusätzlich untersuchten wir, ob der BöV in der Lage ist, die Verwendung von KI zu zertifizieren und welche Transformation nötig wäre, um dies zu ermöglichen.

Durch Benchmarking recherchierten wir, wie der Nutri-Score finanziert wird. Die Finanzierung des Nutri-Scores erfolgt durch öffentliche Gelder und nationale Gesundheitsbehörden in Ländern wie Frankreich und Deutschland. Die Europäische Union kann ebenfalls Fördermittel bereitstellen. Unternehmen zahlen keine direkten Gebühren, tragen aber die Kosten für Verpackungsanpassungen und Nährwertanalysen. Die wissenschaftliche Forschung wird durch staatliche Zuschüsse, Universitäten und Gesundheitsorganisationen unterstützt.

Experteninterviews

Mithilfe der Experteninterviews konnten wir unsere Erkenntnisse aus der Recherche evaluieren und vervollständigen. Hierzu führten wir zwei Gespräche mit Mitarbeitenden des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Das erste Gespräch fand mit Kyra Dreher, der Geschäftsführerin der Fachausschüsse, statt. Durch ihr Fachwissen über rechtliche Bereiche konnte sie uns beraten, wie sich ein KI-Siegel rechtlich entwickeln ließe. Außerdem gab sie uns viele Einblicke, wie realistisch das Konzept zur tatsächlichen Umsetzung in der Praxis ist, da aktuell an einer solchen Kennzeichnung gearbeitet wird. Die größte Erkenntnis war, dass es wahrscheinlich eine Revision des AI Acts geben wird und bereits Metadaten im Buch gekennzeichnet werden. Die größte Frage stellt sich, wo die Protokollierung der KI beginnen soll.

Das zweite Gespräch fand mit David Brauer, Volontär für Innovation und Zwischenbuchhandel, statt. Hier war der entscheidende Input, dass wir als Institut nicht bewerten, sondern nur Transparenz gewährleisten sollten. Denn sonst stellt sich die Frage, ob ein Buch ohne KI besser ist als eines mit KI. Schwierig ist auch die Formulierung bezüglich literarischer Qualität und emotionaler Tiefe, da jeder ein anderes Grundverständnis hierfür hat.